Cuando uno se adentra en la obra de Jorge Luis Borges no tarda en tropezar con sus recuerdos de su etapa como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. De ella, indica una y otra vez, que a sus alumnos siempre les recomendaba que fueran directamente a las obras originales y dejaran de expurgar, como tristes ratones de biblioteca, los cientos de estudios sobre éstas, pues la literatura real se encontraba en la obra, no en los estudios derivados de ella, que estos necesariamente solo aportaban lecturas subjetivas disfrazadas tras la crítica.

Con ello, Borges, defendía como única y cierta la relación entre obra y el receptor de la misma, un diálogo que, sugiere, debe limpiarse de cualquier tipo de contaminación para permitir que habiten todas las lecturas posibles.

Lo que afecta a la literatura también afecta a las artes plásticas, pues ambas son productos del mismo estado: la necesidad del hombre, sea artista o no, Joseph Beuys* murmura por lo bajo, de indagar, de expresar, de crear.

Y es quizás en las artes plásticas contemporáneas donde sea más necesaria esa limpieza, tan asediadas como están por comisarios -como es mi caso-, críticos, historiadores, etc. empeñados en imponer criterios, en dictar lecturas.

Entiendo que Luis Parades, cuando me encomendó la elaboración del texto para su exposición en este museo, era perfecto conocedor de esta recomendación de Borges o, bien, había sufrido, en los múltiples catálogos editados sobre su obra, ese exceso de rigor que limitaba la libre interpretación de la misma. Su premisa era sencilla: no quiero un texto convencional o de mero lucimiento, solo necesito una lectura personal y sincera que no condicione mi trabajo; solo una mirada.

No hay, pues, posibilidad de retórica, ni tampoco para la verdad creada. Sí, para la mirada limpia que se logre establecer frente a la obra.

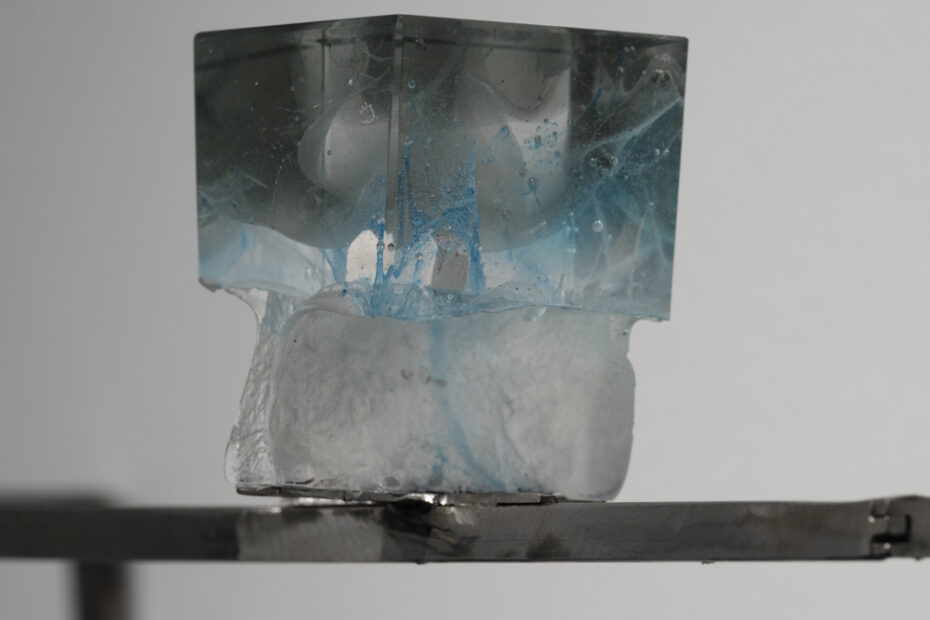

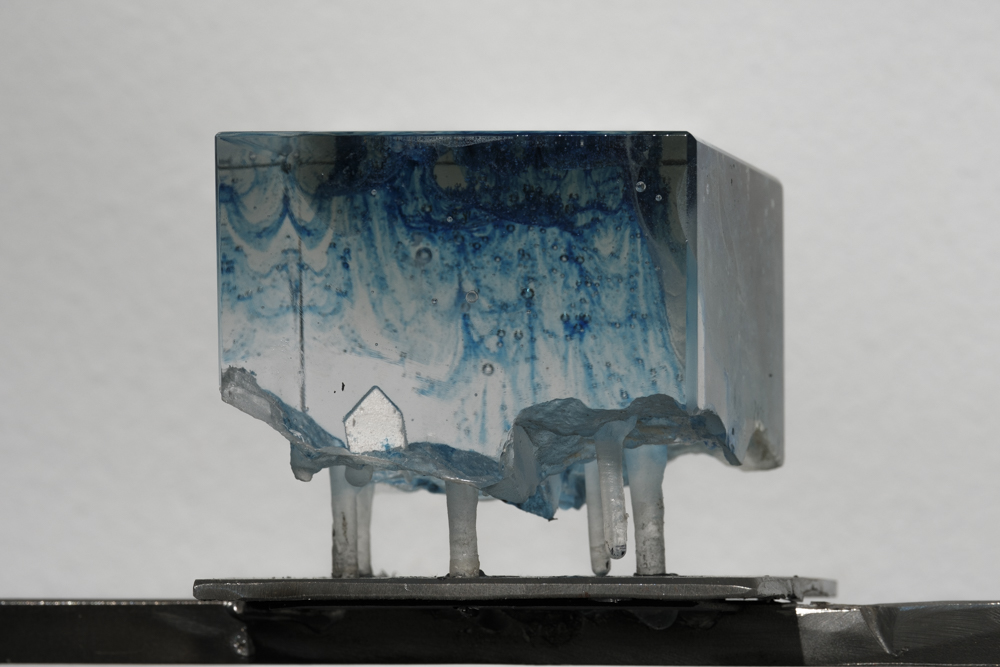

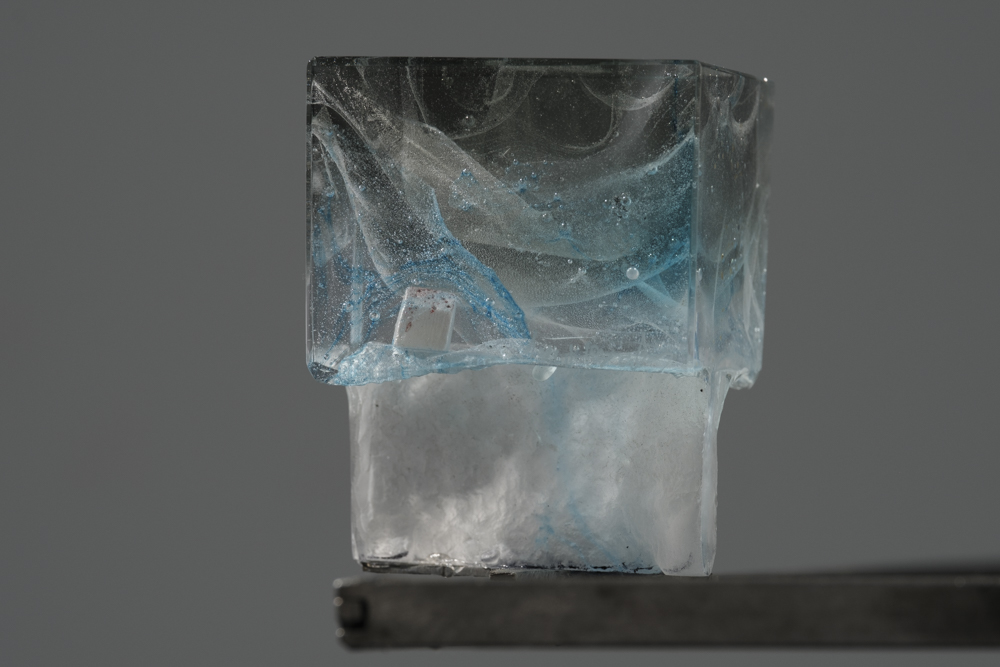

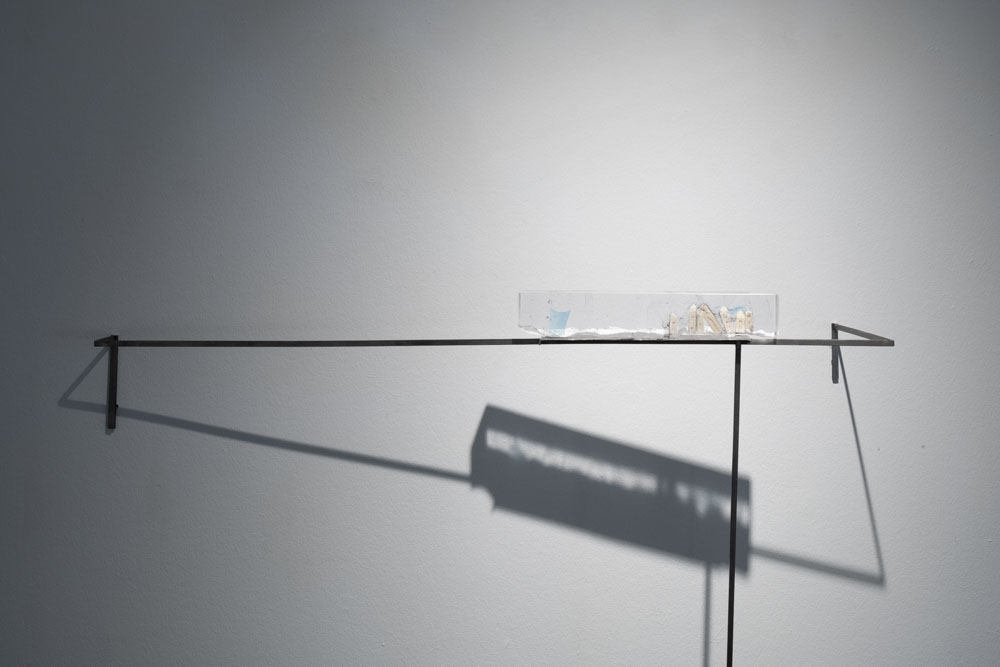

Un bloque de vidrio pulido encierra un conjunto de casas estrechas, casi quejidos. Cortinas de burbujas detenidas e imposibles y leves ondas, afirmadas en pan de oro desleído y azulado por el calor, sugieren un paisaje sumergido o congelado, el vidrio siempre ha mantenido una estrecha relación con el hielo, ya que ambas son formas de cristalización. Al detener la mirada sobre ello, los detalles se pierden o se realzan un incierto baile de atenciones. Hay algo hipnótico en el objeto, dejemos de tratarlo como obra de arte que su momento llegará, que busca y logra cautivar la mirada.

Y aquí es donde empieza la poesía, si la poesía es necesaria.

En ese trasfondo, desde la transparencia del vidrio, me asaltan, asoman, vertiginosas, imágenes de pueblos anegados, de memorias hundidas, de vidas apartadas, postergadas, desplazadas. Fue necesario inundar el valle. No hay lugar para el rencor, sí para el interés, para un interés genérico, incierto, que anula la individualidad. No, no hay constancia de los que allí habitaron, todo se ha perdido, salvo cuando se retira el agua, cuando la sequía se impone, y se puede recorrer el espacio como quién se adentra en un desierto, pues de eso se trata de un desierto temporal e intuido.

El paisaje, este vedado paisaje, se construye ahora sobre lodo reseco y humillado; solo los viejos edificios, iglesias, casas, establos, los que han sufrido el agua y han logrado mantenerse en pie, guardan aún alguna memoria de lo ocurrido. Emergidos, descubiertos, deslumbran, apabullan los ojos y el tacto ansía acariciar superficies. ¿Cómo resguardarlo?

Es aquí donde se asoma el arte, en esa necesidad de acariciar, de perpetuar.

Y el vidrio acaricia y perpetúa.

Cada bloque de vidrio esconde en alguna de sus caras una textura rugosa. Se trata de una huella recuperada del propio paisaje mediante moldes, una impronta especular que encaja perfectamente en el lugar donde fue obtenida. Es un acto consciente e intencionado, una arqueología práctica cargada de simbolismo, que de alguna manera permite la obtención de un testigo, un catálogo, una réplica, un fiel relator de esa fisonomía, condenada al olvido, que nuevamente se anegará cuando regresen las lluvias.

Es la solidez del vidrio frente a la fragilidad de la memoria.

No se agota aquí la necesidad de representación.

Acercarse a Carreño significa atravesar la industria, pues Carreño está sitiado por ésta.

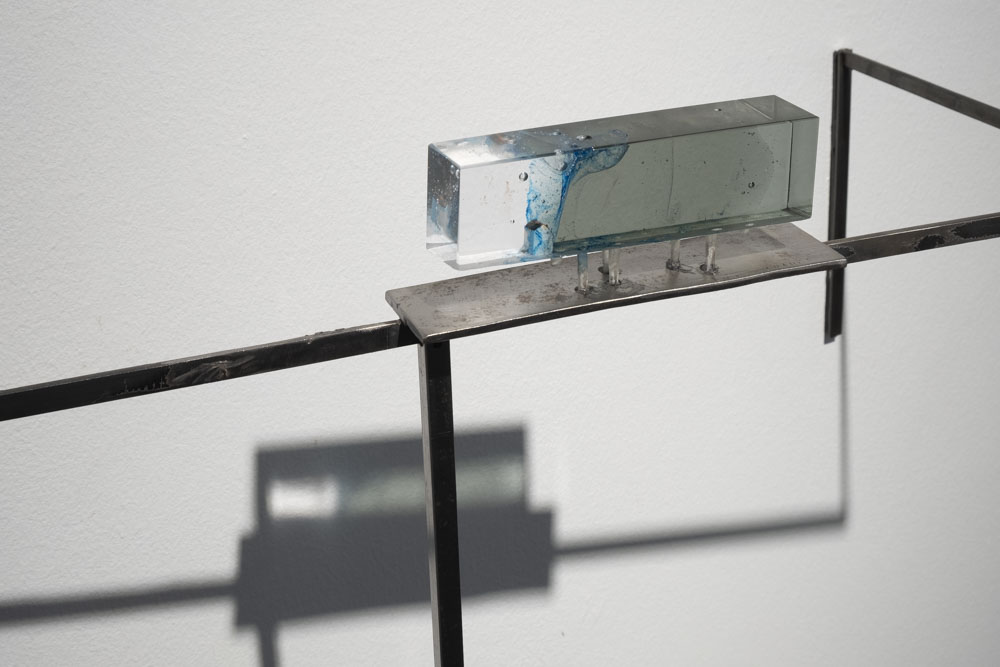

Una industria, vapor, hollín y acero, que en el paisaje se define, más allá de depósitos y chimeneas, mediante vastas conducciones alineadas junto a la carretera, que alzadas sobre pilares repetidos serpentean en distintos planos y alturas y, a la vez, parecen conducir la mirada buscando agotarla en una vaga sensación de infinito.

De nuevo veo como un paisaje, fabril y humano, se replica en la obra de Luis Parades.

Para ello, para replicarlo e introducirlo en el museo, se ha servido de delgadas estructuras de hierro, en las que apoya las piezas en un equilibrio precario, que más que sostener, evidencian la fragilidad del vidrio. Las formas de estas estructuras, quebradas, alargadas, a veces abruptas, aceptan la luz dibujando sombras contra la pared, un juego de polígonos irregulares a las que se suman las sombras de las acuosas transparencias del vidrio.

* En su Concepto Ampliado de Arte, Joseph Beuys, indica que “la auténtica obra de arte se gesta en la transformación de la conciencia del espectador, que pone en funcionamiento la asimilación de la realidad misma y el pensamiento individual”.

Fotos: Llueve Studio

La exposición «Lo sólido y lo frágil» de Luis Parades se puede visitar en el Centro de Esculturas de Candás – Museo Antón hasta el 12 de mayo de 2024.